燕京书评 • 又见奈良:导演鹏飞在奈良寻找遗孤:战争在这群日本人身上留下了什么?

撰稿 | 张笑晨

鹏飞的第三部作品《又见奈良》,3月19日在国内院线上映。在鹏飞看来,不一定要用沉重的方式拍沉重的故事,轻松的方式会带来不一样的效果:让观众更容易接受到自己的作者性。

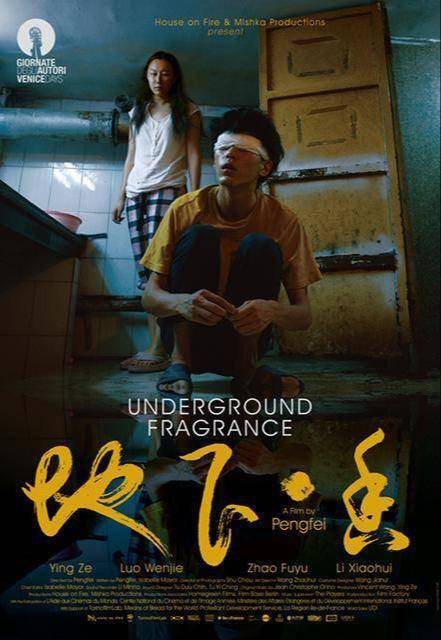

在拍摄完处女作《地下香》之后,与外界的想象不一样的是,鹏飞并不快乐。他甚至有点恍惚:“这是我的电影吗?”

如果说台湾电影最黄金的时代,是被简称为“侯杨李蔡”的侯孝贤、杨德昌、李安和蔡明亮撑起来的话,细数一下他们的“弟子”们,鹏飞可能会被第一个提起。

2013年从法国国际影像与声音学院导演系毕业后,鹏飞开始跟随蔡明亮工作,成为其团队的一员,他担任了《郊游》的编剧和《脸》的副导演。

蔡明亮对鹏飞毫无保留,把自己强烈的个人风格倾囊相授。等到拍摄处女作时,鹏飞把镜头对准了蔡明亮电影里经常出现的“底层”,讲述了一个北京地下室在大雨中的故事。

在想一个镜头怎么摆的时候,鹏飞怎么放机位都不舒服,他下意识地想:如果是蔡导拍,他会怎么办?最后,他把镜头固定在墙角,可以容纳两三个通道,让五六个人在里面可以通行。电影拍完,鹏飞回头看,才发现这个镜头是完全“蔡明亮式”的。

尽管这部电影让鹏飞在影坛显露出了头角,为他摘得了第72届威尼斯电影节影评人协会最佳影片和芝加哥电影节新锐导演竞赛单元金雨果奖。但他自己并不喜欢,他觉得这不是自己的作品,而且拍得很累。

带着《地下香》去威尼斯电影节,有记者问鹏飞:最喜欢的导演是谁?鹏飞没多想,说是北野武。记者会结束,一直在蔡明亮团队担任制片,也是《地下香》制片人的一位法籍华人跟鹏飞说:“你下次要说伯格曼。”

如果跳出来看《地下香》,这就是一部欧洲三大电影节会喜欢的电影:拍摄的是中国社会中“不可见”的人群,有着大量的长镜头,有欧洲想象中的中国景观:拆迁、房地产商和钢管舞女郎。

从《米花之味》开始,到3月19日在国内上映的《又见奈良》,鹏飞似乎换了个人。这两部电影的背后,都有严肃的社会题材:前者是留守儿童,后者是身份认同和战争带给两个国家的隐痛。鹏飞处理得很轻快,他不想用沉重的方式讲沉重的题材,甚至电影院不是会响起笑声。

《又见奈良》是一个关于遗孤的故事,战败后大量的日本人被政府抛弃在东三省,其中的孩童有的被东北家庭收养,在其中长大。在90年代初,日本政府出台政策可以让这些遗孤回国寻亲,因为联系不便,很多回了国的遗孤和自己的中国父母失去了联系。

因为《米花之味》在奈良电影节拿了奖,可以跟河濑直美合作一部电影,鹏飞要在两个星期内拿出提案,他想拍一个大历史下的个体故事,“如何拍别的也不是不行,只是对我来说有点可惜”。

鹏飞想到了这个群体,找来了所有资料。在一份采访中,当遗孤的养父母们被问到最大的希望是什么时,他们都回答想去日本看看自己的孩子生活得怎么样,都过得好不好。

鹏飞被打动了,有这个机会,他想帮着这些父母们圆这个梦。因为在现实中,很少有父母真的能到日本去看一眼。他在日本“田野”了八个月,寻找这些回到故土的遗孤,一代遗孤们已经不多了,二代、三代找到不少。

鹏飞把自己掏空,去掉猎奇性,跟为了《米花之味》去云南的一年一样,去感受遗孤们的生活。遗孤们把鹏飞带进自己在日本的生活里去,告诉他中国城买来的酸菜不好吃,他们都是自己腌,又告诉他哪里可以买到最好的粉条可以和猪肉一起炖。第一代遗孤们回国后,一句日本话也不会说,他们操着一口东北腔跟鹏飞对话。

鹏飞现在也能学上几句,在被问到自己是哪里人时,遗孤们用标准的东北话说:“当然是中国银(人),在这儿一句日文也不会说。”他无意间在《又见奈良》中触碰到了当下最重要的议题:身份认同和身份政治。

鹏飞在学校没学到什么,他高中毕业去法国读了两年语言,直接就入学了:“艺术这东西用母语讲都不一定听得懂,更不要说法语。”倒是在学校看了不少电影,他记得看过一部电影,拍一个女性揉面揉二十分钟,然后有人来了,她去开门,又从另一个门回来。后来才知道,这是香特尔·阿克曼的名作《让娜·迪尔曼》。

鹏飞从学校还没毕业时,第一份实习是在洪尚秀的组做场务,工作是给摄影部助理倒咖啡。他不知道自己身在的剧组导演是谁,也没看过他的电影,尽管那时候洪尚秀已经在欧洲三大电影节有了名声。

有一次剧组在一个狭小的空间拍摄,工作人员都挤在一起,鹏飞正好站在导演身后,终于可以学点东西他。好不容易凑到监视器前,看到导演在拍什么。长镜头拍一个女的在吃饭,镜头“嗡”就进去了,鹏飞以为这是一个新手,因为他们学校自己的学生都不会这么拍。后来,他才知道这是洪尚秀的一个风格。

在公映之前,鹏飞带着《又见奈良》去了上海电影节和海南电影节,赢得了满堂彩,在还未上映前已经赢得了高口碑,有机会提前看到这部电影的人,都没有吝惜过给《又见奈良》的赞美之词。

这似乎证明了鹏飞的想法是对的:因为在大量的沉闷、严肃又观影门槛高的“电影节电影”中,轻松又节奏明确,且背后也带有表达和输出的《又见奈良》,更容易最大范围内的观众接受,即便他们都是“标准”的电影节观众。

大历史,普通人:中国养母去日本找女儿

燕京书评:在你看来,《又见奈良》是一个什么样的故事?当时为什么想要拍这么一个故事?

鹏飞:从大的分类来讲,它是一个反战的影片;从更细分的角度来看,《又见奈良》还是一个讲亲情的影片。只不过,这部电影中的亲情是特殊的,组成这组关系的人是没有血缘的,甚至都不是来自同一个民族和国家。我在这样一个特殊的亲情故事,来做一个反战的影片。

我的上一部《米花之味》去了奈良国际电影节参展,这个电影节有一个传统:获奖影片的导演,有机会跟这个电影节的主理人河濑直美导演合作一部电影。《米花之味》在奈良获了奖,然后就要在两个星期之内想出一个故事来。我本身挺喜欢日本的电影和文化,在有这个机会之前,我就一直在想,如果有机会拍一个和日本有关的故事,我会怎么拍?

我当时的想法是,在把大的历史背景拍进去的同时,也讲普通人的故事。在这样的思路下,我聚焦在遗孤群体,关注大背景下战争给人民带来的伤痛,更多的是一种长时间段下的隐痛。河濑导演看完之后就觉得很好,她很喜欢这个故事,因为她长久以来也是喜欢、并在拍摄关于寻找缺失亲情的故事。

燕京书评:为什么在实现上你选择了一个中国养母去日本找女儿的故事?当时还有别的想法吗?

鹏飞:当时我也想过其他的故事,比如说主角是留学生或者是一对跨国恋人。这些当然都可以,但对我自己来讲有点可惜,因为我更希望这个故事能有大的时代背景。

遗孤这个群体,我之前知道,但没有那么了解。在这次寻找拍摄题材的过程中,我偶然地看到了一些相关内容,然后就继续研究了下去。我把关注这个群体所有的书和影视资料都过了一遍,比如说《小姨多鹤》和《大地之子》,以及记者们对遗孤群体的采访,等等。

为什么这个故事最终实现在一个母亲去找孩子的故事?因为我看了一本1995年出版的书,里面采访了很多抚养日本战后遗孤的养母。那时候还在世的养母群体已经不多了,年纪也很大了。在这些养母们被问到愿望是什么时,很多人说自己想去日本看看自己的孩子,至少能看看孩子的生活环境如何?他的故乡是什么样的?

其实,很少有养父母真正能去日本找他们的孩子。这次正好有这样的机会,我就想用电影的方式来圆她们的一个梦。所以,我最终选择了2005年中国养母去奈良寻找“女儿”的故事,作为和河濑直美导演的合作项目。

给观众之前,自己得先看得下去

燕京书评:在《又见奈良》里,你努力避免将这个故事悲情化。扮演奶奶的吴彦姝在表演中很投入,但你总是希望她能克制一点,你总往回拽她,为什么你会采用这样的方式?

鹏飞:其实对于这样的影片,包括留守儿童的题材都非常容易催泪。比如拍留守儿童的电影,经常出现的情节就是妈妈或者爸爸开车走了,孩子追着车跑。这一下很多观众就不行了,跟着孩子一起哭。这样拍,其实是难度相对较低的,也许会落入一个俗套。在这样的题材里,让大家笑起来是不容易,我也希望能达到这一点,事实证明我成功了。

对我个人来讲,喜欢看一些比较轻松的影片。有些影片看太苦、太闷了,我自己也看不下去。所以我构思这个故事时,包括《米花之味》,我都是闭上眼睛把自己当成观众,然后想象开篇是什么样的?第一个镜头、第二个镜头应该怎么拍?整部电影的感觉和氛围是什么样的?

我的电影,首先要保证自己能看得下去,再考虑其他因素。包括我在现场拍摄时,以及后期剪辑时,都要先确定自己看不腻,再谈下一步哪里可以修改之类的问题。只有自己被感动了、自己可以看下去的时候,我才能把这个电影呈现给观众,这也是一种所谓的真诚。

燕京书评:有人认为,你的三部作品都是以“寻找”作为主题的,你认同这样的看法吗?

鹏飞:其实,我当时并没有多想所谓“母题”这件事,只是把这几部电影慢慢拍出来,每一个故事都是我感兴趣的,写着写着还挺有感觉的。但几部作品都拍完了,我回头一看,确实是这么回事。

它们好像都有一个寻找和缺失的感觉,在几部电影中的家庭都不是完整的。《米花之味》中的父亲是不存在的,小女孩的父母到底是离婚了没有、他在城里打工的生活是什么样子,都是没有交代的。《又见奈良》中的遗孤一直没有出现,她却牵引着这个故事向前发展。这不是我特地设计出来的,而是客观上三部电影在拍完了之后,呈现出一个大的主题。

去掉猎奇性:导演如何对待拍摄地?

燕京书评:你是一个北京人,但除了《地下香》之外,你无论是拍一个发生在东北、奈良的故事,然后还是拍一个发生在沧源的故事,都处理得很好。好像这就是在拍摄你自己的经验,这是怎么做到的?这其实挺让我想起来娄烨,你怎么理解一个导演和他所拍摄故事的发生地之间的关系?

鹏飞:我选择云南也好,奈良也好,其实都是缘分,都是命运把我带到那里去的,并不是说我喜欢这里,所以我拍个片子。

在处理我和拍摄地之间关系时,首先我要做的就是去掉猎奇性。在《米花之味》中,主人公都是少数民族,我不想过多地拍他们穿上少数民族服装的样子。我看到的某一部影视作品中,从头到尾演员们穿着少数民族服装。实际上,我到沧源之后发现,人家根本就不穿民族服装,日常全是穿汉服,结婚也是新郎穿着西装,新娘穿婚纱。当然,这也是有所谓的“文化入侵”在里面,但这是真实发生的事情,所以《米花之味》里结婚的夫妇都是穿着西装的。

我对自己的要求是,不要一直像拍旅游风光片似的拍电影。我在拍《又见奈良》时,没有过多得拍它美丽的风光,比如说东大寺。我选择奈良县西南最小的御所市作为取景地,就是为了避免把奈良拍成旅游景区。

再有一个,就是我是尽量把自己当做本地人,这也是从《米花之味》时养成的。我为了拍《米花之味》收集素材,或者说体验生活,在沧源待了一年。在这期间,我基本上忘了自己是来拍电影的。我住在半山腰的一个傣族寨子里,刚到第一天的午饭是酸蚂蚁。我打开盖子吓了一跳,但又不能不吃。但对于傣族人来说,这是很昂贵的一个食物。其实,吃起来确实是很好吃,后来我想买也买不着了。

当一个创作者把自己当做当地人,去掉这些猎奇视角时,你会真正观察到当地人笑容和真诚。我可能没有一个系统的理论来支撑我的工作方式,但我的经验都是从生活中来的。我在拍电影时,都试图让自己真正融入生活。

在筹备《又见奈良》时,我用了八个月的时间,和日本的同事一道在奈良找遗孤群体。我们找到了不少遗孤和他们的后代,一代遗孤其实已经很少了,也有一些二代、三代的遗孤。

我们翻山越岭地找这些一代遗孤,找到之后跟他们一起吃酸菜猪肉饺子。他们都是自己腌酸菜,甚至连白菜都是自己种的,遗孤们觉得中国城买的酸菜不好。他们也会跟我介绍,哪里可以买到好的猪肉炖粉条里最好的粉条。

在蔡明亮的阴影下:害怕无法找到自己的风格

燕京书评:和后面的两部作品相比,你的处女作《地下香》似乎更有现实感和批判性,至少可以说是更直接,你拍了拆迁、房地产和北京的大雨。 当然,后面的两部也同样有当下性,你怎么看这三部作品之间的差异和侧重?

鹏飞:《地下香》其实是我很心痛的一部电影,处女座我拍得很辛苦,片子做出来之后更痛苦,因为我觉得这不是我想要的东西。

我之前是跟蔡明亮导演工作的,他是我的老师。我在法国读书的最后一年,很荣幸地能到《脸》的摄制组里实习。实习后一直到2013年,我一直作为他团队的一员,和他一起拍电影。

蔡导对我非常好,他倾囊相授,把他的电影的理念和美学告诉我,让我去学习。但是,蔡导的影像风格是非常个人的,他会把我完全带到他的审美中。在很长一段时间内,对我来说是一个困扰,我没有办法找到自己的风格是什么。

在处女作《地下香》中,我选择了地下室作为故事的发生地,这里面也有蔡导的影子,因为他也是喜欢拍摄边缘人群的故事,也许是《郊游》里的废墟,也许是《脸》里卢浮宫的地下隧道,等等。

在实际拍摄时,我无论怎么摆镜头都不舒服,因为只有把一个广角镜头放在尽量靠墙角的位置。这样能容纳也许两三个通道,让人在里面走来走去,这才让我感觉到舒服。但我后来才发现这根本不是我,这还是蔡明亮。我根本成为不了他,但下意识地,我却在想如果是蔡导拍,他会怎么放置机位。

当我拍完这部电影时,我非常痛苦。我一遍遍地问自己:我自己到底在哪里?我后来就一头扎进了云南,在那里我看到了不一样天空的颜色,也看到了人不一样的状态,收获了孩子的微笑,听到了少数民族敲鼓的声音。一些变化在这一过程中慢慢发生,我意识到悲痛或者批判的题材,不一定非要用批判的方式才能表达明白。

为了拍摄《米花之味》,我在去云南之前也做了很多调查工作,但也只是从新闻或者书籍中去找这些留守儿童。我找到的都是比较极端的例子,比如毕节的留守儿童吞农药自杀。还是这个城市,有几个孩子因为冬天太冷,钻到垃圾桶里面取火,结果被闷死了。

我能找到的基本上都是出现重大人员伤亡的案例,我想自己亲眼看看这些孩子的生存状态,所以就直接去了云南。我在云南看到了孩子们清澈的眼睛和天真的笑容,有的孩子还有点调皮。看了这些,我开始想他们背后的故事,包括离乡的母亲等。在此基础上,我慢慢地寻找出自己的风格和叙事方式。

燕京书评:你在电影中使用了很多非职业演员,现在公众之间一直在讨论演员的话题。 你如何看待演员的职业与非职业?很多导演是喜欢用非职业演员的,比如说长期和蔡明亮导演合作的李康生。

鹏飞:对于导演来说,无论是职业演员,还是非职业演员,都要用好。有些职业演员也许不适合这个角色,或者是用技术来表演的话,有可能就不是那么真实;但如果入戏很深,或者对角色有同感的话,职业演员们就是用情感来表演,再加上表演技术,那就非常自然。

非职业演员,如果本色出演或者说引导得好,表演就会以一种非常自然的方式呈现出来。这也是非职业演员的优势,但风险在于导演如何把非职业演员调教成自然的状态,我觉得这是很难的。所以,没有哪个好与不好,都是选择问题。《又见奈良》里那对唱京剧的夫妇确实是非职业演员,并且妻子是真实的遗孤二代。在影片里还有一个遗孤,是废车回收站的遗孤协会会长。

二代遗孤的身份认同:自己是从哪里来的?

燕京书评:你是来自梨园世家,这个生长背景对你从事电影行业有影响吗?

鹏飞:戏曲对于电影的影响是潜移默化的,没有直接的影响。但是,我家里人都是搞艺术的,像我外公是京剧乐队配置中的首席二胡,我的母亲是花旦。我从小长大的环境现在不能叫梨园了,只能叫大院。我确实是在剧团里长大的,我从小就会就听戏,虽然我很遗憾没有传承下来,不会唱。但是,我能听得出来大家唱得好不好、准不准。

燕京书评:《地下香》和《又见奈良》里都出现了一段京剧,它们都是样本戏吗?你为什么会有这样做法?

鹏飞:我在自己当导演之后,不知道为什么有时就想在电影里加一两段京戏。我在展示有些人际关系,包括在解释剧中人物的背景和心情时,不想用对白,而是想用几出京戏背后的意思表达出来。

在《地下香》里,一对要被拆迁的夫妇跟开发商坐在一起吃饭时,喝了点酒,正在兴头上主角就唱了一出戏。段落是《沙家浜》里的《智斗》,表面上大家是在聚餐,实际上有一种斗智斗勇的感觉在里面。《又见奈良》里出现的段落,是《智取威虎山》中的《打虎上山》,唱这出戏的人是一个回到日本的遗孤。她回到日本,仍无法放下曾经中国文化,因为遗孤们在国内经历了“文革”,样本戏们已经成为符号印刻在她们身上。

所以,当要给从“故乡”来的朋友表演节目时,就回在日本一个深山里,唱中国的八个样板戏之一的曲目。这出戏一唱出来,它背后的含义就全出来了:命运也好,文化的因子也好,完全不用我多说什么了。

燕京书评:片中的女主角,是一个遗孤二代小泽,她在日本很艰难,一直没有稳定的工作。她也跟日本男朋友分手了,一直在参加各种职业培训班,她那么难为什么不离开日本?

鹏飞:首先,当然是想知道自己来自哪儿,还是个身份认同的问题。对于老一代遗孤来说,他们在日本的生活是更加艰难的。他们的生活方式都是东北人的,他们完全融不进去日本的生活,说话都是东北腔,一句日语也不会说。现在留在日本的一代遗孤,我在奈良采访到了几个。

我每次采访都会问他们:你是中国人还是日本人?他们每一个人都会给我同样的回答:当然是中国人啦。90年代的时候,日本政府说可以回国了,遗孤们一咬牙、一跺脚就回来了。

对于小泽这样的二代遗孤,也有身份认同的问题,也许甚至更深。遗孤二代们也有日本的血统,她们觉得自己是这里的人,也想试一下能不能在日本生存下去。这里还有一个更现实的问题,90年代中期在日本是比较好赚钱的。那时候中国相较日本来说,还是很落后的。所以,像小泽这样的二代遗孤们,即便如此艰难也要留下国内,也是想在日本谋个生计。

燕京书评:其实在这几年在整个中国界上的思想界,其实是非常重要的一个问题。《又见奈良》其实有多种语言交汇的情节,日语、俄语、中文,甚至还有动物的叫声,这是你设计好的吗?

鹏飞:这是我根据八个月体验生活所得到的素材加工出来的,不是设计出来的。有时候我会故意不让日本同事跟着,在一个比较偏僻的一个小村庄待着。我要自己去试试看能不能生活,去体验这些遗孤的感受,因为实际上大家的生活是差不多的,都是语言不通,还必须要在一个陌生环境中进行日常生活。

所以类似的情节就会冒出来。比如点餐时,我也看不懂日文,上面也不写英文。在日本大城市的菜单上大多会标一个英文,有些地方还有中文。中文下面还会标上,欢迎使用银联卡或者微信支付之类的内容。

但是,到了偏乡的地方就没有这些了,有时候只能用学动物的叫声来表达我的意思,比如说我想吃牛肉就学几声牛叫,我想吃猪肉就学几声猪叫。我去采访这些遗孤的时候问他们,如果日文不好,他们怎么应对?遗孤会长告诉我,多瞎比划比划就都明白了。

我又问他,您会说日文吗?他说自己不会说日文,从小学的就是俄文,自己一着急就跟日本人说俄文。所以说,这些东西也都是在真实生活中出现的,我只是把它选出来放到电影中。我觉得它们是很有意思、很好玩的。

但这些“好玩的”背后,都有一个大的历史背景:东北曾经被日本和俄罗斯都侵占过,东北人一开始被迫学俄文,后来学日文。所以,这些遗孤也会说一点俄语,但基本上不会说日语,这都是历史的隐痛。

对于年轻导演来说,电影找钱的难度是变低了

燕京书评:作为艺术电影中心的法国,作为一名作者型导演找投资是一件难事吗?

鹏飞:法国对艺术电影是有保护的,每年必须保证在院线要有一定数量的艺术影片上映。国家也会有补助,在法国也有电影工会,会给今年没活干,每个月也是有收入的。比如说一个摄影大助,我今年没活干,但每月工会会保证我有3000欧元的收入。

有收入之后,就要交很重的税,去保证另外一些今年没有活干的人有收入。而欧盟很多国家都有来自政府的扶助金,所以一些艺术片导演都会去申请各国的资金,比如说《脸》当时就是四国资金。这些基金也不求回报,就是希望让创作者们安心创作。

燕京书评:相比较而言,在国内找钱的难度是不是更大?

鹏飞:我觉得国外的创投,全球的人都可以去竞争,难度是不小的。而且还要翻译剧本,要翻译成法文,然后去英语国家,还要翻译成英文,一个剧本就要好几千美金。本来就没什么钱,成本是很高的。

《地下香》走了很多国家,比如说戛纳和圣丹斯的工作坊,然后是釜山和鹿特丹,最后在都灵电影节拿到了一笔钱。那个时候国内还没有太多的创投,现在年轻导演直接在国内就能解决,中国电影节现在的创投体系已经愈发完善了,比如北京电影节、上海电影节、first影展、加上海南电影节、平遥电影节、吴天明基金等。

对于年轻导演来说,我觉得现在给自己的第一部电影找钱的难度是变低了,不用跑到国外,省掉了不少翻译费。当然如果要做很艺术的电影,基本不考虑票房的话,可能会艰难一些,或者是说预算没有那么高。

燕京书评:你似乎对欧洲主流的艺术电影有一些反思,或者说是自己喜好上的想法?

鹏飞:其实对我自己来说,我还是爱看商业片的,最喜欢的导演也是北野武。小时候我跟我姥爷和舅舅一块住,我舅舅当时二十多岁,很爱看商业片。90年代初,中国人的电影院观影习惯还没有建立,都是租录像带回来,看完了再去还。

因为我学校和家里之间正好有一家租录像带的店,我舅舅会在我上学时,把看完的录像带给我,让我去还掉周星驰,换一盘周润发回来给他。他看我就跟着看,我的观影史就从这里开始。现在看来,这些商业电影当然有很高的艺术价值。

我在拍《地下香》时的制片团队一直和蔡导合作,他们有丰富的欧洲三大电影节运作经验,知道他们喜欢什么样的电影。现在也是一样,很多导演和制片其实是在研究这个东西,比如哪个电影节喜欢偏政治一点的,哪个电影节喜欢偏极端艺术一点的。只要创作者往这些固定的喜好上拍,就有可能是电影节喜欢的东西,但能不能入围也不好说。

当然,现在我和这个团队已经不再合作了,我只想做自己喜欢的东西。如果片子拍出来,电影节们喜欢、邀请我们去那固然好,没入围的话,我就觉得这部电影自有去处。我本来就喜欢轻松一点的东西,这对观众是友好的,也可以更容易接收到我的作者性,观众看完了之后会产生一些想法,这就足够了。

严肃、极致的电影有很多大师和年轻导演在做,而且也做得非常好。我意识到我不是这块料,就想做自己擅长和喜欢的电影。在我的理解中,创作和拍电影是一个非常快乐的过程。我拍《又见奈良》和《米花之味》这类型的电影,我会感到快乐。而其他的导演,可能拍非常严肃的电影,才会感觉到快乐,这都无可厚非。

但是,只有在创作中感受到快乐,才会让创作者在其中迸发出创造力。如果非要拧着来,这对我来说是非常痛苦的。